上海微系统所获得在锯齿型石墨烯纳米带中室温铁磁性的直接实验证据

石墨烯作为一种独特的二维材料,其p轨道电子磁性与传统磁性材料中d/f轨道电子的局域磁性截然不同,这为探索纯碳基量子磁性开辟了新的研究方向。锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)因其在费米能级附近可能具有独特的磁性电子态,被认为在自旋电子学器件领域具有巨大潜力。然而,通过电输运方法探测zGNRs的磁性面临多重挑战。例如,自下而上组装的纳米带通常长度过短,难以进行可靠的器件制备。同时,zGNRs边界的高化学反应活性也可能导致不稳定性或不均匀掺杂。此外,在较窄的zGNRs中,边缘态的强反铁磁耦合会使得在电学上难以测量到其磁性信号。这些因素都阻碍了针对zGNRs磁性的直接探测。

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所王浩敏团队与合作者在zGNRs磁性研究中取得重要进展。团队基于前期研究积累,通过金属粒子预刻蚀六方氮化硼(hBN)得到取向的原子沟槽(2D Mater. 9, 025015 (2022)),并利用气相催化CVD方法实现沟槽内石墨烯纳米带的手性可控制备(Nat. Commun. 6, 6499 (2015)、Nanoscale 9, 11475(2017)、Nat. Commun. 8, 14703 (2017)、Nat. Mater. 20, 202 (2021)),得到嵌入hBN晶格的~9 nm宽度的zGNRs样品。结合扫描NV色心显微镜和磁输运测量,首次在实验中直接证实了其本征磁性。这一突破性发现为石墨烯基自旋电子学器件的开发奠定了坚实基础。相关研究成果以“Signatures of magnetism in zigzag graphene nanoribbons embedded in a hexagonal boron nitride lattice”为题,发表在著名期刊《自然 材料》(Nature Materials)上(DOI:10.1038/s41563-025-02317-4)。

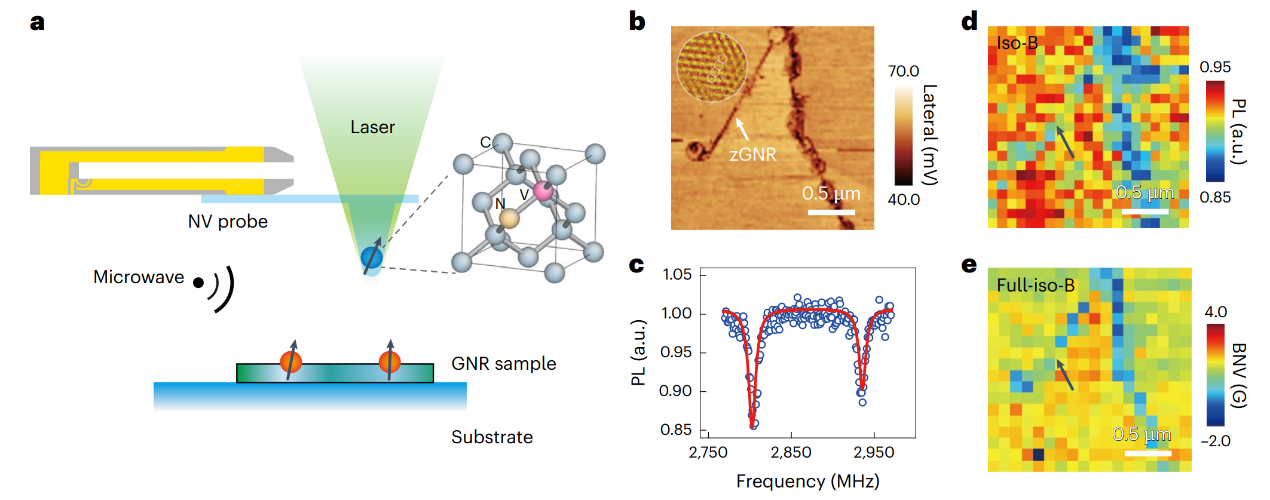

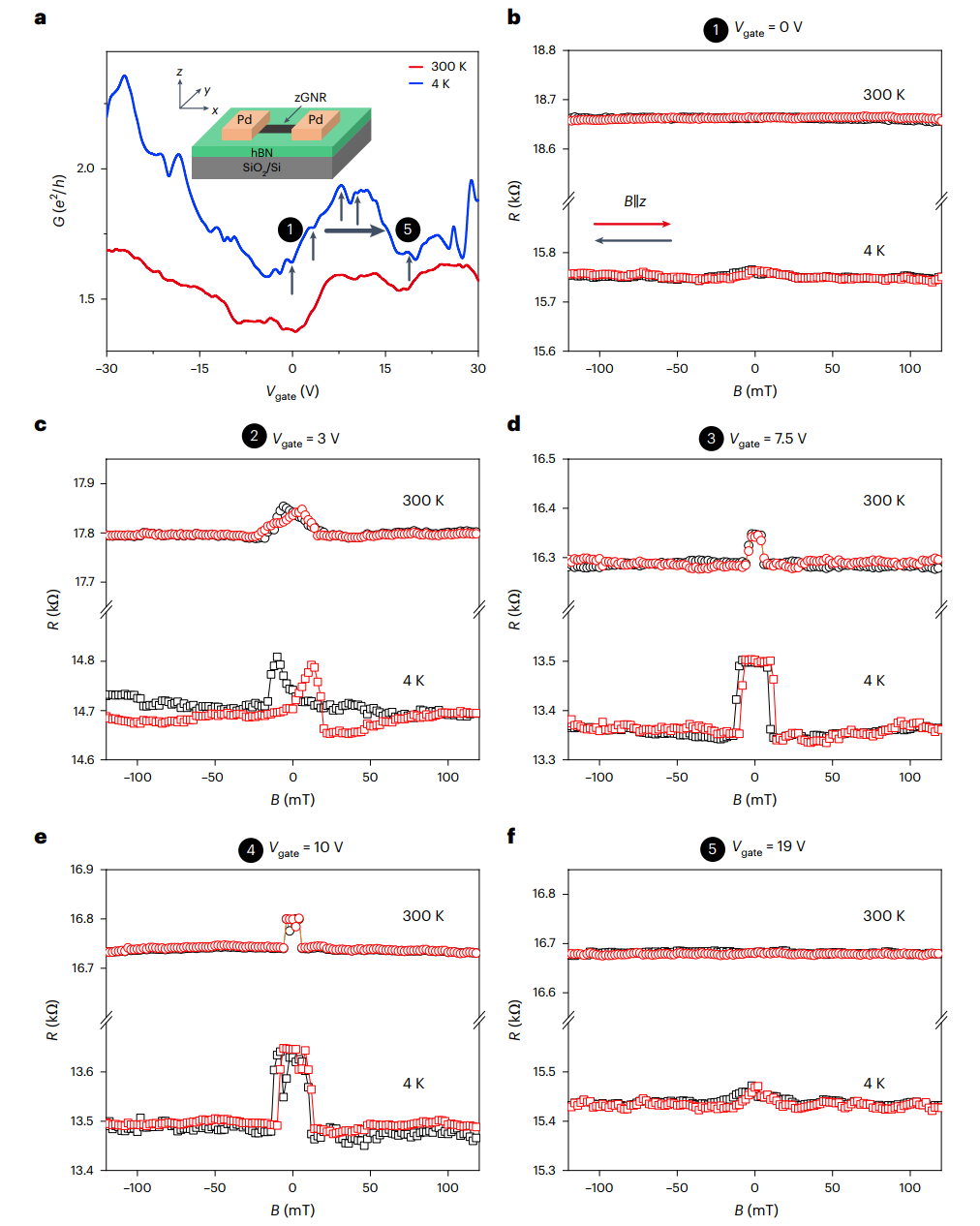

嵌入hBN晶格的zGNRs具备更高的边界稳定性,并具备内建电场,为探测zGNRs的磁性创造了理想的条件。借助先进的扫描NV色心显微镜技术,首次在常温下直接观测到了zGNRs的磁性信号。在电学输运测量中,制备的约9纳米宽的zGNR晶体管展现出高导电性和弹道输运特性。在磁场作用下,器件表现出显著的各向异性磁阻,磁阻变化在4 K温度下高达约175 Ω,磁阻比约为1.3%,并且该信号在高达350 K时依然存在。磁滞现象仅在垂直于zGNRs平面的磁场下出现,证实了其磁各向异性。通过对磁阻随倾斜角变化的分析,研究人员发现磁矩垂直于样品表面。此外,磁阻变化随源漏偏压和温度的升高而减小,揭示了磁响应与电荷输运和热振动之间的相互作用。

该研究首次通过结合扫描NV色心显微镜技术和输运测量,直接证实了嵌入hBN的zGNRs中本征磁性的存在,为通过电场控制磁性提供了可能。这项工作不仅加深了对石墨烯磁性性质的理解,更为开发基于石墨烯的自旋电子学器件开辟了新的道路。

该研究工作第一单位为中国科学院上海微系统与信息技术研究所,第一作者为姜程鑫、王慧山与刘晨曦,通讯作者为上海微系统所的王浩敏研究员和上海师范大学王慧山副教授。测量工作的开展得到了国仪量子技术(合肥)股份有限公司的技术支持。该研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市融合创新项目以及集成电路材料全国重点实验室自主课题的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41563-025-02317-4

图1:扫描NV色心显微镜对嵌入六方氮化硼晶格的zGNR的磁性测量

图2:嵌入hBN的9纳米宽zGNR器件的磁输运特性