上海微系统所在高通量柔性脑机接口临床实时运动解码方面取得进展

长期以来,脑机接口技术一直面临“高性能”与“高安全性”难以兼得的困境。现有主流技术路线在信号采集方式上各有局限:头皮脑电图(EEG)虽无创,但信噪比低、时空分辨率有限,通常仅能实现简单指令的解码;皮质内脑电图(iEEG)虽能实现单神经元级别的高分辨率信号采集,但对脑组织损伤大,且覆盖脑区范围有限;传统皮层脑电图(ECoG)虽在创伤与性能之间取得平衡,但其电极密度低、共形贴服性差,脑电信号质量和精度有限,限制了解码精度。

近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所周志涛研究员团队、上海脑虎科技有限公司陶虎研究员团队开发出无需侵入大脑内部的高通量高密度柔性皮层上脑机接口,搭载高兼容脑机操作系统,可灵活脑控各种物理和数字设备,并在复旦大学附属华山医院开展了运动想象解码临床验证,其运动控制性能媲美侵入大脑内部的深部脑机接口。相关研究成果以“Chronically Stable, High-Resolution Micro-Electrocorticographic Brain-Computer Interfaces for Real-Time Motor Decoding”为题,发表在《先进科学》(Advanced Science)上(DOI:10.1002/advs.202506663)。同时美国纳米技术与纳米科学网(Nanowerk)在新闻聚焦栏目(Spotlight)中以“Surface brain sensors rival deep implants for movement control”为题进行了报道和评价。

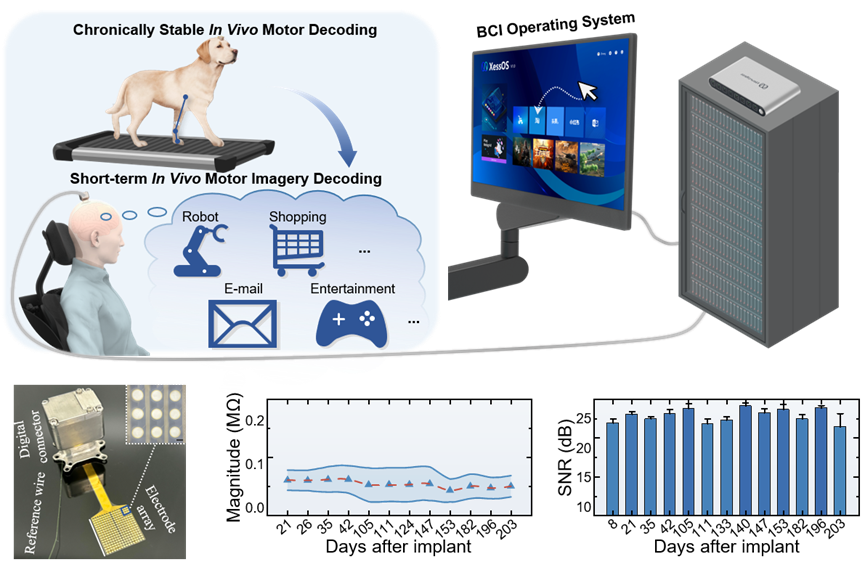

研究团队采用半导体微纳制造工艺,研制出超柔性、高密度的256通道μECoG电极阵列。该电极密度达64通道/平方厘米,较临床常用ECoG电极提升64倍,同时具备优异的贴服性——超薄网状记录区可紧密贴合大脑皮层,确保信号高保真采集。系统搭配定制化钛合金防水密封外壳与低功耗信号处理单元,最终实现了高通量、高分辨、低侵入的脑电信号采集。研究团队在拉布拉多犬上开展了200多天的在体实验,整个实验周期内脑电信号信噪比稳定在20dB以上。

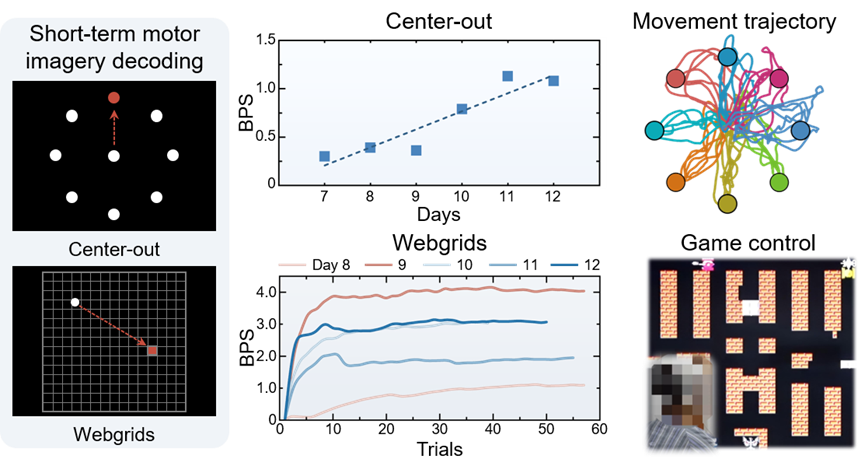

通过大动物实验充分验证脑机接口系统的安全性和有效性后,研究团队进一步开展了人体临床验证。先是开展了术中实时运动解码临床试验验证,受试者仅经过术中7分钟的模型训练,就能通过μECoG脑机接口系统解码实时运动,完成一维乒乓球与二维贪吃蛇游戏。进而开展了一个月以内植入的临床试验,受试者累计训练总时长19.87小时,任务类型涵盖Center-out与WebGrid范式。受试者可完全凭借运动想象自主操控光标,Center-out最高信息传输速率达到1.13 BPS;用户界面优化后,WebGrid最高信息传输速率达到4.15 BPS(马斯克Neuralink首个受试者训练60小时后最高信息传输速率4.60 BPS)。最终参与者通过脑机操作系统,实现了对智能轮椅、智能家居、大型复杂游戏和各种APP等多场景的精准意念操控。

图1. 通用型脑机接口系统示意图及高通量柔性脑机接口犬长期在体性能

图2. 高通量柔性脑机接口临床实时运动想象解码性能

论文第一作者为上海微系统所博士生周尔达和博士后王馨儿,通讯作者为上海微系统周志涛研究员、脑虎科技陶虎研究员、华山医院吴泽翰助理研究员。该研究工作得到了中国科学院青年创新促进会优秀会员(Y2023070)、上海市基础研究特区计划(JCYJ-SHFY-2022-01)、国家自然科学基金(82272116)等项目支持。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202506663

NanoWerk Spotlights: https://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=67598.php